セルフレジによる客離れは本当か?

最新データを使って解説

セルフレジの導入を検討しているものの、「セルフレジの導入により客離れが起きてしまうのではないか?」と懸念している方もいるのではないでしょうか。

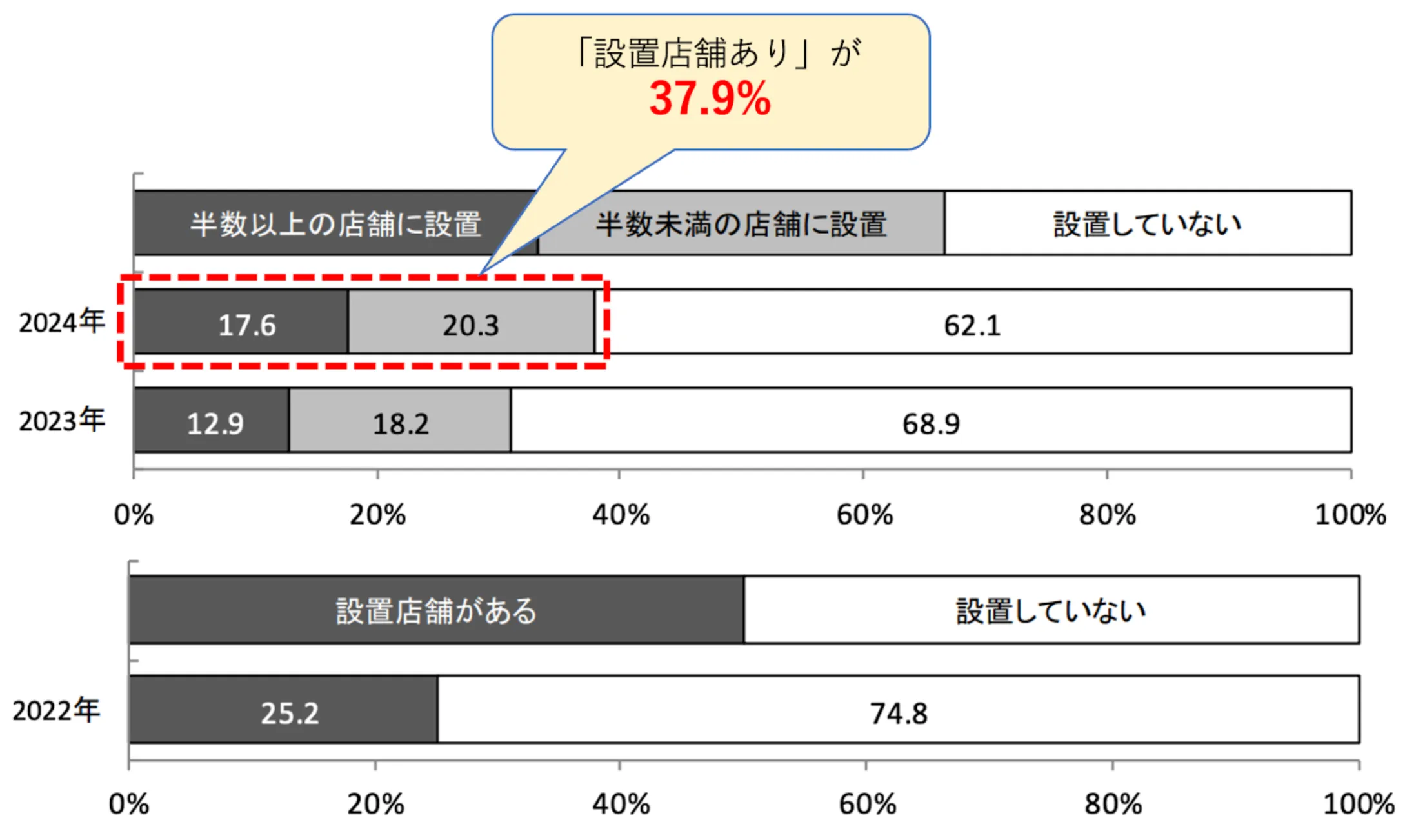

セルフレジの導入はスーパーマーケットを中心に広がり、2024年には設置店舗がある企業の割合が37.9%に達しました。設置店舗数は年々増加しており、その普及は確実に進んでいます。

消費者の受け止め方もおおむね肯定的で、調査によるとセルフレジに「ポジティブな印象を持っている」と回答した人は72%に上ります。つまり、セルフレジの設置そのものが客離れを直接引き起こす要因とは言えないのです。

ただし、一部の顧客にとっては「使いにくい」「不安がある」といった苦手意識が残っているのも事実です。こうした声に適切に対応することが、店舗全体の満足度を維持する上で重要になります。

本記事では、セルフレジ導入の現状と利用実態を整理しつつ、なぜ一部の顧客に不満が生じるのか、その具体的な理由と解決の方向性について詳しく解説します。

セルフレジ設置店舗の割合は37.9%

まずは、セルフレジの導入状況と、利用者側の評価について、スーパーマーケットのデータを例に取り上げて解説します。

日本セルフレジ協会の調査によると、下記のグラフが示すように、フルセルフレジを設置しているスーパーの割合は年々増加しています。

セルフレジ設置企業の割合(スーパーマーケット)

出典:一般社団法人 全国スーパーマーケット協会ほか「2024年 スーパーマーケット年次統計調査 報告書」(一部筆者加工)

2022年時点では「設置店舗あり」は25.2%にとどまっていましたが、2023年には31.1%へ拡大し、さらに2024年にはセルフレジ設置店舗がある企業が37.9%となりました。このうち「半数以上の店舗に設置」している企業は17.6%と、導入が本格化しつつあることが分かります。

消費者の利用状況に目を向けると、セルフレジはすでに一般的な買い物体験の一部になっています。SBペイメントサービス株式会社の調査(2025年1月)によれば、直近1年間にセルフレジを利用した人は86.9%、1年以上遡っての累計経験では94.1%に達しました。つまり、日本の消費者のほとんどがセルフレジを一度は体験していることになります。

引用:SBペイメントサービス株式会社「消費者・事業者の双方に実施した、セルフレジに関する調査結果を公開」

72%の消費者がセルフレジに肯定的な印象

セルフレジに対する評価についてもおおむね肯定的で、マーケティングリサーチ会社の株式会社アスマークの調査によると、セルフレジに対して「ポジティブ」と回答した人は72%に上るとされています。

一方で、女性50代では「ポジティブ」が18.8%、女性60代では26.3%にとどまり、「どちらともいえない」が女性50代で31.3%、60代女性では「ネガティブ」が10%を超えるなど、他世代と比較して突出しています。

つまり、高齢層の女性にとっては「便利だ」と言い切れるほどの体験にはなっておらず、評価が揺れていることがわかります。

引用:株式会社アスマーク「セルフレジのお困りごとに関するアンケート調査」

同社によるアンケート結果を見ても、セルフレジ利用者の半数は何らかの「困りごと」を経験しており、その内容は具体的です。

セルフレジで経験したお困りごと

- 操作方法が分からなかった(50.2%)

- バーコードが読み取りづらかった(47.3%)

- 値引き商品の対応ができなかった(27.4%)

このように、セルフレジに対する全体的な印象はおおむね良好でありながらも、特定の層にとっては不満要因となっているのも事実です。

実際、セブンイレブンが導入したセミセルフレジは「高齢者には使いにくい」「温かみがない」といった声が相次ぎ、批判の的になったことも過去に報じられています。

参考:東洋経済オンライン「セブン、苦戦報道で「不親切なレジ」批判沸騰の訳」

こうした利用体験の格差が広がると、「セルフレジを避けて有人レジへ流れる」だけでなく、最悪の場合「その店舗での購買自体を控える=客離れ」につながるリスクをはらんでいます。

次項では、なぜ一部の顧客がセルフレジに不満を抱くのか、その具体的な理由を掘り下げていきます。

客離れを招くセルフレジが抱える5つの課題

セルフレジは便利だと感じる人が多い一方で、不便さを理由に敬遠する層も存在します。操作性の難しさやサポート不足といった要因が重なると、店舗全体の評価を下げ、客離れにつながるリスクとなり得ます。

ここでは、店舗の客離れにつながる可能性のあるセルフレジの課題について解説します。

1: 操作が難しい

セルフレジの利用者のうち約半数が「操作方法が分からなかった」「バーコードが読み取りにくい」と回答しています。

特に高齢者や機械操作に不慣れな層では、画面の表示や操作手順が直感的でないと、ストレスが大きくなります。例えば「タッチパネルのボタンが小さく押しづらい」「戻る操作が分かりにくい」といった点が不満の種になります。

これが繰り返されると「この店は使いづらい」という印象になり、別の店舗を選ぶ動機に転じかねません。

2: 例外処理への対応不足

値引きシール商品や酒類・タバコの年齢確認、クーポン利用など、セルフレジではスムーズに処理できない場面が多くあります。

こういった場合、結局スタッフを呼んで対応してもらう必要があり、かえって有人レジより時間がかかるという逆転現象が起きてしまいます。

例えば夕方のスーパーで割引商品をまとめ買いした顧客が、セルフレジで全ての値引き処理に手間取り、後ろに長い列ができるケースです。顧客本人も周囲も不満を抱きやすく、店舗全体の印象を悪化させます。

3: 購入体験が希薄になる

買い物において「人とのやり取り」自体が価値となっている層にとって、セルフレジは無機質に感じられます。特に高齢の常連顧客は、レジスタッフとの会話を日常的なコミュニケーションの場として楽しんでいるケースも多いです。

このような顧客にとっては、セルフレジしか選択肢がない店舗は「居心地の悪い店」となり、結果的に客離れを引き起こし、顧客が別の店舗に流れる可能性があります。

4: サポート体制が不十分

セルフレジ利用中にトラブルが発生しても、スタッフが近くにおらず対応が遅れると、顧客は「不親切な店だ」と感じやすくなります。

特に混雑時、周囲にスタッフがいない状況では「困っても誰にも頼れない」という不安が強まり、再来店を避ける理由になり得ます。

例えば、キャッシュレス決済端末がエラーを起こしたときに、スタッフが駆け付けるまで数分待たされるようなケースでは、不安と不満が積み重なりやすいのです。

5: 不正を疑われるリスクがある

セルフレジ特有の課題として、意図せずスキャン漏れが発生した場合に「不正をしたのではないか」と疑われてしまうケースがあります。

スタッフから声をかけられて説明を求められたり、自宅に戻ってから気づいて店舗に連絡・返却をしなければならなかったりするのは、大きなストレスとなります。

これは有人レジではまず起こり得ない問題であり、セルフレジに不信感を抱くとともに、その店舗での客離れを起こす要因のひとつになり得ます。

セルフレジで客離れを起こさないために実践すべき対策

前項で述べたように、セルフレジには利便性がある一方で、見逃せない課題も存在します。しかし、こうした課題は工夫次第で大きく軽減できます。

ここでは、店舗が実際に取り組むべき包括的な取り組みについて解説します。

1: 有人レジとの併設やサポート体制の工夫

セルフレジの最大の失敗要因は「強制的にセルフ化すること」です。

有人レジと併設することで、顧客は自分に合った会計方法を選ぶことができるため、セルフを避けたい顧客は有人レジに並べばよく、ストレスを感じて店舗自体から離れてしまうリスクを大きく抑えられます。

有人レジを必ず一定数確保する、あるいは「セルフは10点以下専用レーン」といったルールを設けるなど、運用の工夫次第で顧客は安心して利用を選べます。

さらに、ピークタイムには手が空いているスタッフではなく、「専任のサポートスタッフ」を配置し、トラブルが起きたときにすぐ対応できる体制を整えることも効果的です。

これにより「困ったときに助けてもらえる」という信頼感が生まれ、セルフレジへの心理的な抵抗が和らぎます。

2: 操作画面の改善や導線設計による顧客体験の最適化

セルフレジは「速さ」と「簡単さ」という点に価値があります。したがって、画面の文字サイズを大きくする、よく使うボタンを分かりやすく配置するなど、操作画面を直感的に設計することが重要です。

特に高齢層にとっては「字が小さくて見にくい」「戻る操作が複雑」といった些細な点が、大きなストレスに直結します。

また、導線の工夫も重要なポイントです。セルフレジを店舗の入口付近に集中配置すると混雑を招くことがあるため、レイアウトを工夫して動線を分散させることが有効です。

顧客が「早いからセルフを選んだのに、結局有人より遅かった」という逆転現象を避けるために、環境設計を徹底することが求められます。

支払い方法も体験価値に直結します。近年はキャッシュレス決済の利用率が上昇しているため、セルフレジ側も幅広い決済手段に対応しておくことが必須です。利用可能ブランドが限られていると「結局使えなかった」という不満につながり、顧客満足度を大きく損ないます。

このように、体験全体を最適化できれば、セルフレジが理由で客離れを招くリスクは大幅に下がります。

3: トラブル・不正リスクを防ぐ仕組みづくり

セルフレジは有人レジに比べて「スキャン漏れ」や「不正を疑われる」ケースが起こりやすいという特性があります。これを放置すると顧客体験を大きく損ねてしまいます。

スキャン漏れを完全にシステムで防ぐのは、現状では一部の専用機に限られており、導入コストも高額なため、現実的な対策としては「顧客に分かりやすく注意を促す」ことです。

例えば、「ピッという音を必ず確認してください」といった案内を表示したり、操作途中で音が出ない場合の対応方法を提示することが挙げられます。

また、レジの導入時には、スキャナーの感度や読み取りやすさを実際に顧客目線で確認しておくことも重要です。スキャンがスムーズにできるだけで、不安やトラブルの多くは未然に防げます。こうした工夫こそが、現場に即した安心設計につながります。

もし、スキャン漏れで誤って持ち帰った商品に気づいた顧客に対応する場合は、あらかじめ問い合わせ窓口を明示しておくことはもちろんですが、大切なのは顧客に「協力してくれてありがとう」というメッセージを伝えることです。

返却や精算の流れをできるだけシンプルにし、対応した顧客には「お礼カード」やスタッフからの感謝の言葉を添えるだけでも、後味の悪さを大きく軽減できます。

このような仕組みを徹底することで、顧客は「セルフレジでも安心して買い物できる」と感じられます。単なる設備導入ではなく、「安心の設計」まで含めて導入することが、長期的な来店頻度の維持に直結します。

導入を検討する店舗にとって重要なのは、単に機械を置くだけではなく、「どう運用すれば顧客に安心して選ばれるか」を前提に設計することなのです。

セルフレジの普及を後押しする要因

冒頭で述べたように、セルフレジの利用率は高いのですが、操作性やサポート体制などに課題も存在し、一定の顧客層からは敬遠されていることも事実です。しかし、今後もセルフレジの普及は進んでいくと考えられます。

その背景には、人手不足や人件費の上昇といった構造的な要因、さらにはキャッシュレス決済の定着といった社会的な変化があります。それぞれの要因について、以下に詳しく解説します。

1: 人手不足の深刻化

セルフレジの普及を後押しする最大の要因は人手不足です。とりわけ小売業界では、スタッフの確保が年々難しくなっています。

帝国データバンクの調査によると、「各種商品小売業」における非正社員の不足率は2023年4月に56.9%でしたが、2024年には60.8%、2025年には62.5%と増加を続けています。

これは、小売現場で欠かせないパート・アルバイトの採用がますます困難になっていることを意味します。

引用:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」

こうした状況下で、従来の有人レジに依存した運営を維持することは現実的ではありません。人手が足りなければ、営業時間の短縮やレジ待ち時間の増加といった負の影響が避けられず、顧客満足度の低下を招いてしまいます。

結果として、「人手不足を補うための省人化」が業界全体の共通課題となり、その解決策としてセルフレジの導入が加速しているのです。

2: 人件費の高騰

セルフレジ導入を後押しするもう一つの要因が、人件費の上昇です。小売業の現場では、パート・アルバイトを中心とした人件費が年々上がっており、従来の有人レジ運営を維持することが難しくなっています。

その背景にあるのが最低賃金の引き上げです。2024年度の全国加重平均は時給1,054円に達し、2025年度には約1,090円へと大幅に上昇する見込みです。

この水準は10年前と比べて約1.5倍となっており、特に労働集約的なレジ業務を抱える小売業界にとっては深刻な負担増となっています。

実際に、帝国データバンクや厚労省の調査によれば、2024年に賃上げを実施した企業は全体の91.2%に達し、卸売業・小売業における平均賃上げ率は4.3%と報告されています。

さらに2024年度の総人件費は前年比で約4.32%の増加が見込まれており、給与だけでなく福利厚生費なども含めた労務コストの上昇が、企業の重い負担になっています。

こうした状況では、有人レジに多くのスタッフを配置し続けることは経営的に持続困難です。結果として、「省人化によるコスト最適化」が業界全体の課題となり、その有力な解決策としてセルフレジの導入が加速しているのです。

引用:Tradingeconomics「日本 - 最低賃金」、ネットショップ担当者フォーラム「2024年の賃金引き上げ企業は91.2%。賃上げ率は4.1%で「卸売業、小売業」は4.3%」、帝国データバンク「企業の 6 割で賃上げ見込み、賃上げ率は平均 4.16%と試算」

3: キャッシュレス決済普及の加速

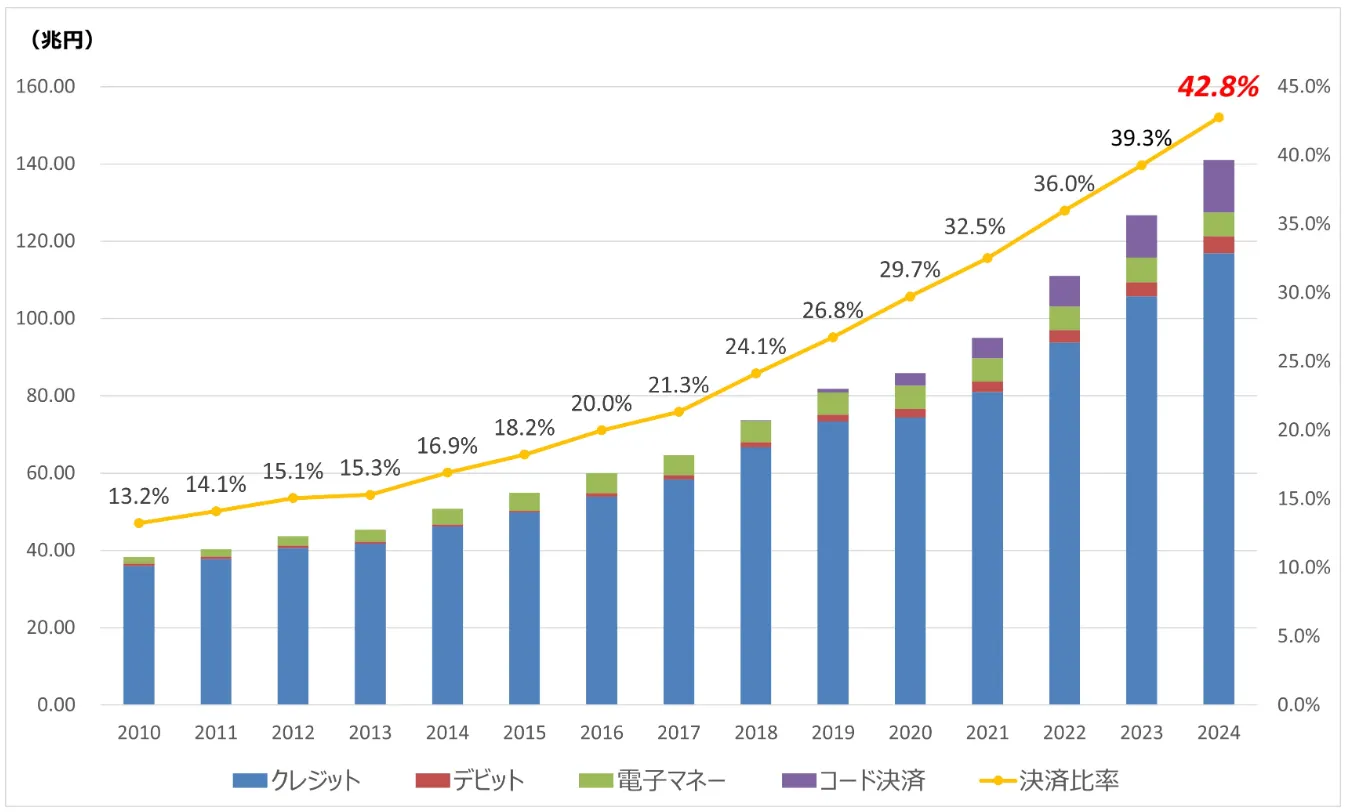

セルフレジが普及する背景には、キャッシュレス決済の拡大も大きく関わっています。顧客が現金を扱わずに済むキャッシュレス決済は、セルフレジとの相性が非常に高く、会計処理のスピードや利便性をさらに高めます。

経済産業省の調査によると、国内のキャッシュレス決済比率は2010年の13.2%から年々上昇を続け、2024年には42.8%に達しました。クレジットカードに加え、電子マネーやQRコード決済が浸透したことで、幅広い年代がキャッシュレスを日常的に利用するようになっています。

国内のキャッシュレス決済額及び比率の推移

出典:経済産業省「2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました」

小売店舗にとっては、このキャッシュレス普及がセルフレジ導入の追い風となります。現金の受け渡しに伴うトラブルやセキュリティリスクを減らせるだけでなく、会計速度の向上によってレジ待ち削減にもつながるからです。

顧客にとっても「スムーズに支払いができるセルフレジ」は魅力的であり、キャッシュレスが社会に根付いた今こそ、その導入メリットはより大きなものとなっています。

優れた操作性で安心して使えるスマレジのセルフレジ

ここまで見てきたように、セルフレジには操作性やサポート面の課題がある一方で、人手不足や人件費の高騰を背景に導入は進み続けています。大切なのは、顧客にストレスを与えず、店舗全体の満足度を維持できる仕組みを整えることです。

その点で、クラウドPOSレジ「スマレジ」は有力な選択肢となります。

スマレジは、iPadを活用したクラウド型POSシステムとして、初期費用を抑えながら高い拡張性を実現しているのが特徴です。売上や在庫管理、キャッシュレス決済への対応といった基本機能に加えて、飲食・小売・クリニックなど幅広い業種に適したオプション機能を備えています。

フルセルフレジやセミセルフレジ、あるいは券売機といった導入形態にも対応しているため、店舗の状況に応じて柔軟に運用することができます。

スマレジをセルフレジとして運用する上での大きなメリットは、iPadならではの直感的な操作性です。シンプルで分かりやすい操作画面は、高齢者や機械に不慣れな層でも迷わず使えるよう設計されており、セルフレジ利用時に感じやすい「操作の不安」を大幅に軽減します。

こうした操作性の高さが、スマレジが選ばれる大きな理由の一つです。

フルセルフレジで大幅な省人化を実現

スマレジのフルセルフレジは、顧客が商品のスキャンから決済までを自分で完結できる仕組みです。レジスタッフを置く必要がなくなるため、人件費の削減に直結します。

また、レジ待ち時間が短縮されることで顧客の利便性も高まり、ストレスの少ない購買体験を提供できます。

特に大型店舗やチェーン展開を行う事業者にとっては、スケールメリットを活かした効率的な運営が可能になります。

セミセルフレジで幅広い顧客層に対応

一方で、操作に不安を感じる層が多い店舗ではセミセルフレジが有効です。商品のスキャンはスタッフが行い、支払いのみを顧客が担当するスタイルのため、操作に迷うことなく利用できます。

高齢者や機械操作が苦手な層でも安心して使えるため、客離れのリスクを最小限に抑えつつ効率化を実現できます。

加えて、周辺機器やカスタマーディスプレイを組み合わせれば、飲食店やクリニック、薬局など多様な業種への展開も容易です。

スマレジのセルフレジについて、詳しくは下記公式ページをご覧ください。

スマレジのセルフレジについて詳しくみる

まとめ

セルフレジはスーパーやコンビニを中心に普及が進み、多くの消費者に受け入れられています。設置そのものが客離れを引き起こす直接的な要因になることは考えにくいでしょう。

ただし、操作に不安を感じる顧客や例外処理への不満といった課題が存在するのも事実であり、こうした声を軽視すれば結果的に客離れにつながるリスクをはらんでいます。

一方で、人手不足や人件費の高騰、キャッシュレスの普及といった社会的背景から、セルフレジ導入の流れは今後も進むことが確実です。だからこそ重要なのは、単に導入するか否かではなく、「どのように運用し、顧客に安心して利用してもらうか」という視点を持った仕組みづくりです。

セルフレジが抱える課題にどう対応するかによって、その成果は大きく変わります。客離れを防ぎ、顧客に選ばれ続ける店舗であるために、セルフレジの導入と運用は戦略的に進めることが求められています。

100以上の機能!なんでもできるPOSレジ

1〜100店舗以上まで、どんな業種・お店にも対応

EC連携/在庫管理/多店舗管理/各種分析/セルフレジ

キャッシュレス決済はこの端末1台で!

初期費用・端末代0円/決済手数料率1.98%~

プリンター内蔵/4G/wifiだから持運び先で決済完結

_

_